Corso di Alta Formazione “Governo del Territorio”. Bando per 8 borse di studio

La Scuola di Governo del Territorio bandisce 8 borse di studio, per la partecipazione al corso “Governo del Territorio”, i cui termini di iscrizione scadono il 2 febbraio 2017. La Scuola rappresenta una vera e propria rete di eccellenze che coinvolge Università, aziende e centri di ricerca tra i quali si annoverano le sette Università della Campania, il CNR, la Camera di Commercio di Napoli, la Fondazione IFEL e alcuni Ordini professionali coinvolti direttamente nello sviluppo del territorio.

Le borse sono destinate a coloro che si iscrivono all’intero corso (non ai singoli moduli) e che, una volta completata la procedura di iscrizione al corso, fanno domanda di borsa di studio compilando il modello allegato. La Scuola mette a disposizione:

- n. 3 borse di studio di 900,00 euro (pari al 100% della quota di iscrizione)

- n. 5 borse di studio di 450,00 euro (pari al 50% della quota di iscrizione).

Gli interessati alle borse di studio, una volta completata la procedura di iscrizione al corso, dovranno inviare domanda per la borsa di studio compilando l’allegato opportunamente firmato e corredato di curriculum vitae, all’indirizzo mail o consegnarlo direttamente alla segreteria del Consorzio Promos Ricerche (Via S. Aspreno 2, 80133 Napoli) entro il giorno 2 febbraio 2017.

La frequenza è obbligatoria per l’80% del monte ore destinato alla didattica, pena la perdita della borsa di studio.

MODULO DOMANDA BORSA DI STUDIO

Per ogni informazione rivolgersi alla Scuola di Governo del Territorio, c/o Consorzio Promos Ricerche Tel 081.4109140 – 5801335.

La finanza sociale

Temi e problemi della politica di coesione al Consiglio nazionale Anci, le proposte dell'Associazione

Il primo dato che salta agli occhi - nell'informativa data dal Presidente della Commissione Mezzogiorno e Politiche di coesione territoriale, Mario Occhiuto, Sindaco di Cosenza, al Consiglio nazionale Anci, tenutosi nella Sala della Protomoteca del Campidoglio il 19 gennaio scorso - è quello relativo all'avanzamento finanziario dell'Accordo di partenariato 2014-2020: il 2,12%.

Ora, è vero che il dato, fonte Comitato di indirizzo e sorveglianza dell'Accordo di partenariato, risale a luglio 2016; che, sicuramente, qualche ulteriore avanzamento c'è stato dal luglio scorso ad oggi; che, infine, oltre al mero avanzamento finanziario (spesa certificata), è importante guardare anche ai dati più benevoli dell'avanzamento procedurale (bandi lanciati, procedure amministrative in fase di definizione, ecc.), come ha ricordato il neo Ministro per la coesione territoriale, Claudio De Vincenti, nell'incontro con una delegazione di Sindaci che si è svolto nel pomeriggio in Anci, subito dopo il Consiglio nazionale. Tuttavia quella percentuale preoccupa. Specie se si guarda al volume complessivo delle risorse a disposizione della coesione che, per il ciclo in corso, supera i 50 miliardi di euro. E preoccupa in particolare, per i ritardi attuativi che sottende, il mondo dei Comuni, che sugli investimenti integrati del ciclo di programmazione -fra interventi di sviluppo urbano sostenibile (agenda urbana) e azioni per fermare lo spopolamento delle "aree interne"- sono chiamati ad assorbire un volume di fondi di quasi 3 miliardi di euro (stima del Dipartimento Fondi Ue di Ifel), appostati nei vari programmi operativi: Pon Metro, programmi complementari, programmi regionali Fesr e Fse, Snai.

Il contesto

La preoccupazione è giustificata anche osservando il contesto in cui dovranno calarsi questi investimenti. Un contesto determinato da un'accentuazione dei divari di sviluppo fra le diverse parti del Paese. Con la disoccupazione, in particolare quella giovanile, e la povertà, soprattutto nel Mezzogiorno, che sono ancora a livelli molto critici. E con un livello degli investimenti pubblici, nonostante l'inversione di tendenza registrata nel 2016, che risulta ancora insufficiente.

In questo quadro, nessuno dubita che per uscire definitivamente dalla crisi iniziata nel 2007 occorra spingere decisamente sui fattori della domanda e della competitività.

La politica di coesione, in effetti, condivide con le politiche per la competitività i medesimi obiettivi di sviluppo.

Per raggiungere tali obiettivi condivisi, è necessario dunque che la politica di coesione realizzi senza ulteriori ritardi i piani e programmi (sono più di 50 gli strumenti operativi attivati) che ne costituisco l'ossatura.

Occorre, inoltre, velocizzare i processi di spesa e valutare tempestivamente i risultati attesi dell'azioni co-finanziate, in termini di innalzamento dei livelli di servizi pubblici offerti ai cittadini e di miglioramento delle condizioni necessarie a favorire gli investimenti produttivi delle imprese e l'occupazione.

Il fattore tempo è determinante, come l'innovatività dei progetti da realizzare.

Bisogna evitare, come purtroppo è successo ripetutamente nel passato, che per assicurare l'assorbimento delle risorse comunitarie, complice i ritardi che si accumulano nelle fasi di programmazione e attuazione, si sia costretti ad utilizzare ancora una volta progetti "sponda", "retrospettivi", "coerenti", "invarianti" e tutte le varianti lessicali degli investimenti già realizzati con altri fonti e\o programmi da portare a rendicontazione dell'Ue.

Naturalmente, l'intervento della sola politica di coesione, (l'1,7% della spesa pubblica primaria italiana) non sarà certo sufficiente a realizzare tutti gli obiettivi di sviluppo e riequilibrio territoriale necessari al Paese.

Se non ci sarà la consapevolezza in tutti gli attori che bisognerà concentrare l'attenzione anche sulle politiche di spesa pubblica (ordinaria) e che la politica di coesione dovrà essere davvero aggiuntiva all'intervento ordinario, ogni sforzo risulterà vanificato.

Ruolo dei Comuni

Dalla comunicazione del Sindaco Occhiuto risulta evidente come definita in partenariato la programmazione nonché le procedure per la selezione degli investimenti, la capacità di progettazione e di attuazione dei Comuni sia dirimente ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo della coesione.

I Comuni risultano essere per ordine di finanziamenti ricevuti i secondi beneficiari, dopo il sistema delle imprese, dei programmi nazionali della politica di coesione

Nel caso degli Assi urbani dei Por svolgono in molti casi funzioni di organismo intermedio godendo di ampie deleghe gestionali, così come le città metropolitane nel Pon Metro.

Nella strategia nazionale "aree interne", i Comuni sono i principali attori dei piani d'area e, in forma associata, ne assicurano l'attuazione.

Mentre grande attenzione è rivolta (giustamente) dai Programmi di assistenza tecnica nazionale ai temi della capacità amministrativa delle autorità di gestione nazionali e regionali (che devono adottare appositi piani di riorganizzazione amministrativa, Pra), i problemi di capacità amministrativa dei Comuni (progettazione, ciclo degli appalti, centrali di committenza, rendicontazione, ecc.) sono per lo più lasciati alla cura delle singole Regioni, che operano in modo estremamente disomogeneo.

Per superare la frammentazione nella programmazione e gestione della dimensione territoriale della coesione sarebbe necessario un intervento centrale che assicuri a tutti i Comuni italiani, al pari delle autorità nazionali e regionali, il necessario supporto per svolgere i compiti loro attribuiti (come beneficiari e\o organismi intermedi di programmi).

Le proposte Anci

La strategia di intervento e alcune proposte operative dell'Anci sui temi in questione, oltre che da Occhiuto, sono state illustrate da Micaela Fanelli, Sindaco di Riccia e coordinatrice Anci della delegazione dei Sindaci italiani al comitato delle Regioni, nel corso del già citato incontro con il Ministro De Vincenti.

Di seguito, si sintetizzano le principali questioni poste e discusse con il Ministro e i Sindaci presenti:

a) salvaguardare l'effetto aggiuntivo delle risorse programmate (a valere su fondi Ue e\o Fsc) per il sostegno allo sviluppo urbano sostenibile e per la realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale per le «aree interne»;

b) sostenere con adeguati interventi di capacity building, a valere su Pon Governance, la capacità istituzionale e amministrativa degli enti locali, anche al fine di velocizzare la realizzazione degli interventi e\o l'assorbimento delle risorse della programmazione operativa (su cui è in corso un lavoro di approfondimento tecnico con l'agenzia della coesione territoriale);

c) verificare l'integrazione degli interventi che riguardino l'agenda urbana, sia a livello di raccordo fra Pon e Por -attraverso la istituzione di specifici tavoli trilaterali (autorità nazionali, regioni, eni locali)-, sia a livello di coordinamento degli interventi co-finanziati dai diversi Pon tematici con le strategie definite dalle città beneficiarie e\o organismi intermedi dei medesimi Po;

d) velocizzare la definizione e l'attuazione degli accordi di programma quadro della strategia nazionale per le «aree interne»;

e) adottare un'azione sperimentale che, mutuando l'esperienza dei piani di rafforzamento amministrativo (Pra) delle autorità di gestione nazionali e regionali e sulla base di un sistema di premi e incentivi, metta nella condizioni i Comuni di adeguare le proprie strutture amministrative alle esigenze di efficacia, efficienza e velocità di attuazione della politica di coesione;

f) lavorare alla costruzione di un parco progetti territoriali, adeguato a realizzare gli obiettivi della politica di coesione, attraverso l'istituzione di un Fondo per la progettazione che, secondo schemi noti di anticipazione, consenta ai Comuni di realizzare studi di fattibilità e\o progetti "cantierabili", in coerenza con le strategie di intervento dei programmi operativi e da eleggere a finanziamento nell'ambito dei medesimi Po.

Nel corso del dibattito sono emersi inoltre numerosi altri problemi attuativi.

Fra i più acuti sono stati segnalati quelli legati all'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, all'applicazione delle regole del bilancio armonizzato ed al rispetto delle compatibilità dei tempi del ciclo di progetto con i cronoprogrammi previsti dagli interventi co-finanziati dai fondi della coesione.

di Francesco Monaco - Capo area politiche di coesione territoriale Anci

Personale: assenze per principali motivazioni – Scheda 38

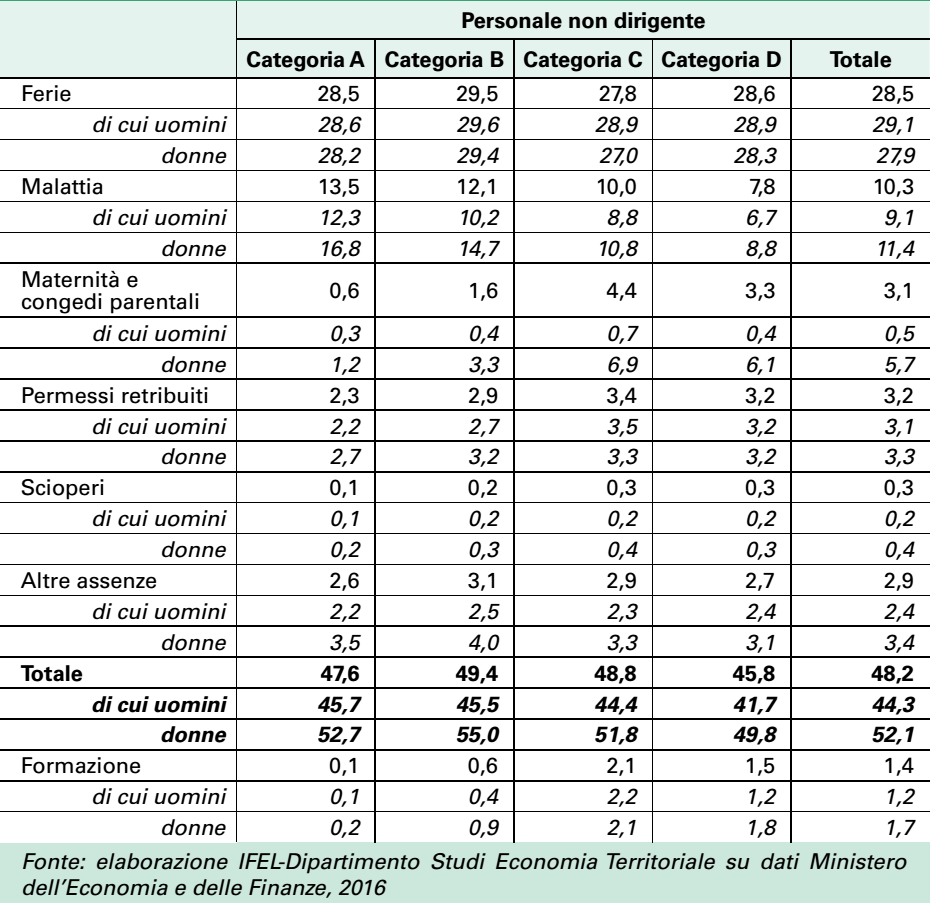

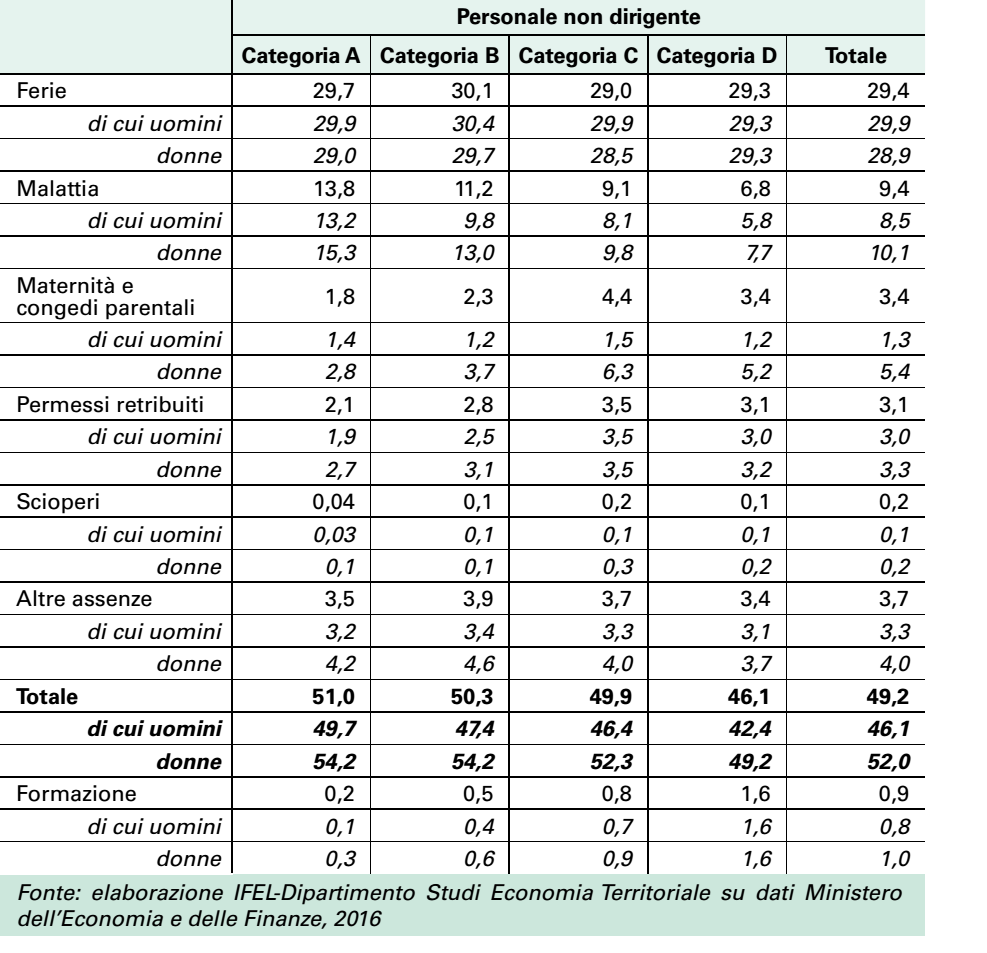

Nell’ambito delle caratteristiche degli assetti lavorativi, una prima informazione disponibile attiene ai giorni non lavorati per motivo di assenza. Le Tabelle 1 e 2 riepilogano le risultanze per le annualità 2014, ultimo anno disponibile, e il 2008. I giorni, espressi in valori annui pro capite, vengono suddivisi per motivazione e per genere e attengono il solo personale non dirigente. È presente altresì nella tavola la distinzione per categorie economiche e l’indicazione delle giornate di formazione.

Tabella 1 Giorni non lavorati dal personale comunale non dirigente (valori pro capite), per motivo di assenza, 2008

Emerge che nel 2014, in complesso, per il personale non dirigente i giorni non lavorati ammontano a poco meno di 50 pro capite annui, con un differenziale di circa 6 unità fra uomini e donne, a favore di quest’ultime, in larga misura riconducibile alle assenze per congedo parentale e maternità. Questa naturale divaricazione spinge a ricordare come la sola osservazione di dati forniti in forma aggregata possa essere fuorviante in queste analisi, in quanto il dato complessivo può sensibilmente risentire di diverse composizioni per genere.

Premesso ciò, la motivazione principale delle giornate non lavorate si riferisce alle ferie, che concorrono per poco meno di 30 giornate, con intensità analoga fra generi ed anche lungo le quattro categorie di inquadramento. Come seconda motivazione appare quella per malattia. Emerge qui una regolarità che caratterizza quasi sempre questa statistica. All’innalzarsi dell’inquadramento, da A verso D, le assenze per malattia tendono a diminuire da 13,8 giorni sino a poco più di 6,8. Qualcosa di simile avviene anche per le “altre assenze”.

Rispetto al 2008, si osserva poi, a fronte di un lieve aumento dei giorni non lavorati (48,2 nel 2008 e 49,2 nel 2014) principalmente ascrivibile alle ferie, una riduzione delle giornate di malattia, che passano da 10,3 a 9,4.

Questo dato risulta di particolare interesse se letto in relazione ai provvedimenti legislativi varati negli ultimi anni in materia di assenze. A partire dal 2008 si è riacceso infatti un vivace dibattito sul tema dell’assenteismo che ha avuto una prima manifestazione - nel giugno dello stesso anno - con il decreto legge 112 (convertito con modificazioni dalla L. 133/2008), provvedimento che ha cercato di segnare una netta cesura rispetto alla precedente normativa. Questo cambio di passo si è manifestato da un lato attraverso il riconoscimento nei primi dieci giorni di assenza per malattia del solo trattamento economico fondamentale (con esclusione quindi di ogni altra indennità o trattamento economico accessorio), e dall’altro attraverso l’inasprimento delle fasce di reperibilità per i controlli da parte delle strutture sanitarie competenti .

A riguardo, i dati comunali 2014 si confrontano quindi con un’annualità già assestata al nuovo regime, in quanto il 2008 dovrebbe già scontare un’effettiva riduzione dei giorni di assenza, riflettendo con molta probabilità l’effetto dei primi mesi di applicazione della nuova normativa.

Ritornando poi alle evidenze empiriche presentate nelle tavole, un ultimo aspetto attiene le giornate di formazione, per le quali si osserva invece una riduzione, da circa una giornata e mezzo nel 2008 a poco meno di una giornata nel 2014. Questo in parte spiegabile con la stretta sulle spese di formazione, prevista dal D.L. 78/2010, che fissa tale tipologia di spesa al 50% del valore sostenuto nel 2009.

Tabella 2 Giorni non lavorati dal personale comunale non dirigente (valori pro capite), per motivo di assenza, 2014

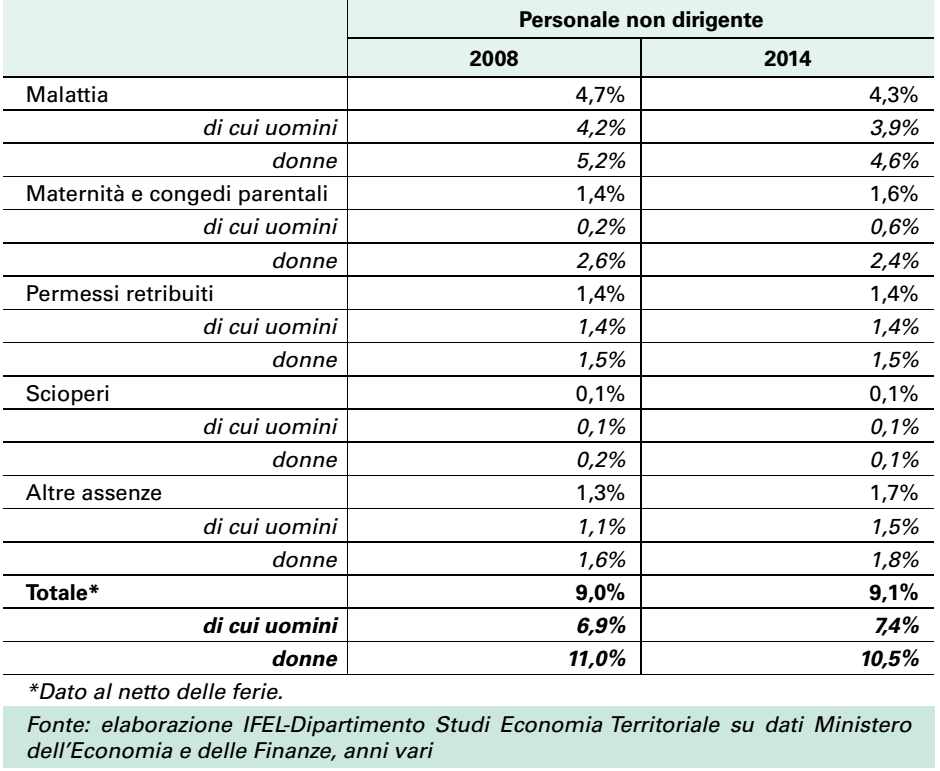

Una volta individuate le principali componenti delle giornate di assenza, un’altra modalità di analisi del fenomeno è rappresentata dei tassi di assenteismo, più comunemente detti tassi di gravità. È consuetudine infatti rapportare le giornate non lavorate (depurate dalla ferie) ai giorni lavorabili in un anno.

La Tabella 3 presenta il risultato di tale indicatore nelle due annualità di riferimento, confrontando i tassi di gravità non solo sul dato aggregato, ma per ciascuna delle principali motivazioni.

Emerge una sostanziale stabilità del tasso di gravità complessivo, con i valori 2014 praticamente analoghi a quelli osservati sul 2008, e con una parziale ricomposizione delle motivazioni: nel 2014 si evidenzia infatti, rispetto al 2008, un maggior contributo dei congedi parentali e delle altre assenze, controbilanciato da un più basso contributo della malattia.

Tabella 3 Tassi di gravità del personale non dirigente, per motivo di assenza, 2008/2014

Gli sportelli bancari – Scheda 58

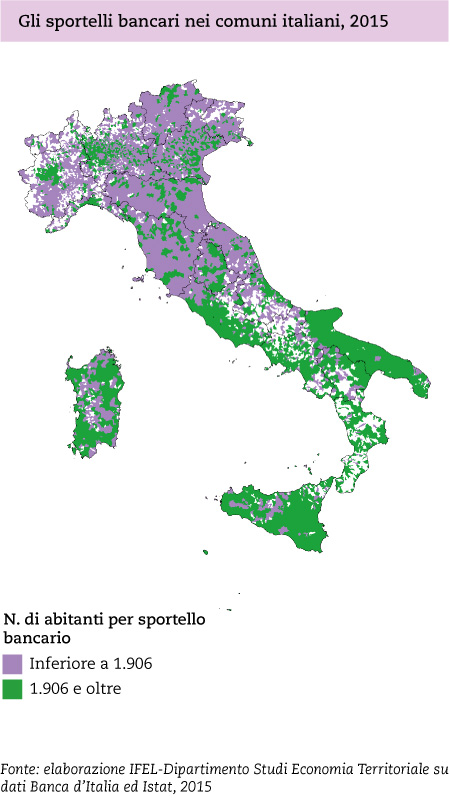

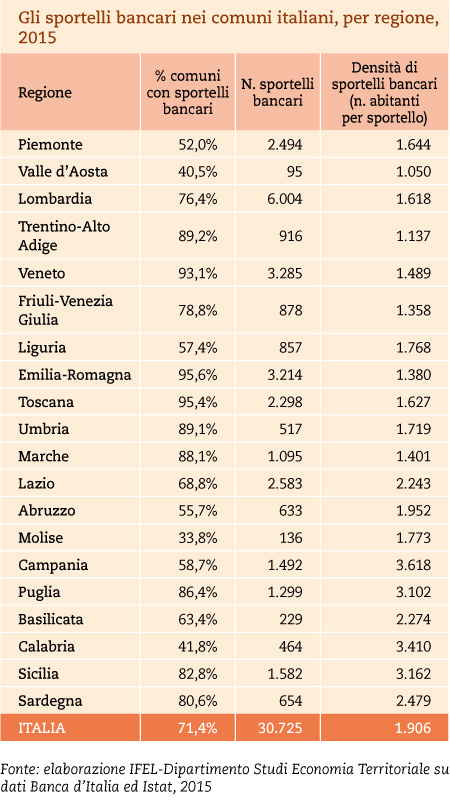

Il sistema bancario locale è costituito dall’insieme delle banche che operano in un determinato territorio e svolge un ruolo di fondamentale importanza nello sviluppo produttivo e finanziario di un Paese. L’analisi della presenza e della diffusione degli sportelli bancari permette di comprendere molti aspetti legati allo sviluppo economico delle realtà locali. Il numero totale degli sportelli bancari presenti sul territorio italiano è di 30.725, pari al 71,4% delle amministrazioni comunali italiane (Tab. 1). La diffusione maggiore, in termini di comuni bancati sul totale delle realtà locali regionali, si osserva principalmente nelle regioni centro-settentrionali, dove generalmente si registrano percentuali superiori alla media nazionale. I valori più elevati si riscontrano nelle amministrazioni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e del Veneto, tutte al di sopra del 90%. Al contrario meno della metà delle realtà locali di Valle d’Aosta, Calabria e Molise ospita nel proprio territorio almeno uno sportello bancario: tra queste il valore più basso si osserva in Molise, dove gli sportelli bancari sono localizzati solamente nel 33,8% dei comuni.

In valori assoluti, il maggior numero di sportelli bancari si ha nei comuni lombardi, dove se ne contano 6.004; mentre le amministrazioni valdostane, con un totale di 95 sportelli, sono le realtà con il dato più basso.

Il rapporto tra il numero degli abitanti e quello degli sportelli permette di calcolare la densità dei servizi bancari: rispetto alla media nazionale di 1.906 abitanti per sportello, le realtà centro-meridionali presentano i valori più elevati, con i comuni campani, siciliani, pugliesi e calabresi che superano i 3.000 fruitori per sportello. Al contrario, le amministrazioni settentrionali, situate in Valle d’Aosta e in Trentino-Alto Adige, presentano le densità più basse, rispettivamente pari a 1.050 e 1.137 abitanti per sportello bancario.

La rappresentazione cartografica, relativa alla densità degli sportelli bancari, mostra un Paese diviso in due (Graf.1). Nelle regioni centro-settentrionali si concentrano i comuni con un bacino di utenza inferiore al dato nazionale (1.906 abitanti per sportello). Scendendo verso il sud della penisola, a partire dai comuni situati nel Lazio meridionale, i valori aumentano in modo generalizzato con alcune eccezioni localizzate principalmente nelle due isole maggiori. I comuni che non presentano alcuno sportello bancario sono particolarmente concentrati nei territori montani nord-occidentali e in alcune zone del Friuli-Venezia Giulia. Al centro-sud, invece, queste realtà sono situate lungo l’arco appenninico in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata meridionale e Calabria.