Il secondo Rapporto IsvaS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Presentato il 2° rapporto AsviS (l’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile) che valuta il l’avanzamento del nostro paese verso i 17 Obiettivi che l’Onu si è prefissata di raggiungere nel 2030. L’edizione 2017 del rapporto è nel segno della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

L’Agenda 2030 è qualcosa di vero, nel mondo il richiamo agli indicatori delle politiche di sviluppo sono centrali come non mai. Si può dire che nel citato mondo l’Agenda 2030 e il SDGs (acronimo di Sustainable Development Goals) sono da considerarsi una lingua franca.

Rispettare gli impegni dell’agenda 2030 è la conditio sine qua non per proiettare la nazione Italia verso un futuro di sviluppo vero. Purtroppo, secondo l’AsviS, l’Italia è indietro rispetto ai partner europei; nonostante vi sia la presenza di una ripresa economica, le performance italiane sono tra le peggiori del panorama mondiale. Negli ultimi tempi, sempre secondo l’AsviS, il sistema Italia ha ottenuto dei buoni risultati nel settore dell’educazione con delle performance decisamente positive; peccato, però, che questi numeri positivi ci dicono che l’Italia è posizionata laddove la media europea era 10 anni fa. Quest’analisi deve far pensare a quanto sia deficitaria la situazione italiana.

L’Italia se non apporterà riforme non sarà in grado di raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che si è prefissata di raggiungere, sottoscrivendoli, il 25 settembre del 2015 alle Nazioni Unite. Uno scenario non accettabile, nella maniera più assoluta.

Il rapporto AsviS richiama alle politiche di coesione dove gli attori debbono parlare ed interagire tra di loro per produrre sinergia che si trasforma in forza. Il segnale forte che proviene dall’Alleanza, la quale raccoglie una rete di 170 organizzazioni che si occupano di sostenibilità, è volto a raggiungere un maggior coinvolgimento degli Enti Locali nelle politiche di sviluppo sostenibile. Nel dettaglio, per gli enti territoriali, la sollecitazione dell’AsviS è di guardare all’Agenda per lo sviluppo urbano sostenibile come momento di partenza per le politiche di sviluppo sostenibile. Ed ancora si richiede l’istituzione di un comitato interministeriale per le politiche urbane.

Gli Enti Locali, a tal proposito, hanno sottoscritto, nella scorsa primavera, la Carta di Bologna dove, in occasione del G7 Ambiente, è stato firmato un protocollo d’intesa tra le città metropolitane, il primo di questo genere, con al centro le politiche ambientali. Dalla Carta di Bologna è emerso come le città siano da considerarsi dei ‘laboratori naturali’ per trovare soluzioni alle principali sfide globali, per testare e attivare soluzioni innovative di sviluppo sostenibile, in campo economico, sociale ed istituzionale. Andando oltre le solite strategie generiche che si materializzano continuamente.

Nell’immediato l’AsviS sostiene l’idea di operare con una pianificazione dove tutti siano sensibilizzati alle politiche di sviluppo, chiedendo ad alta voce, per il prossimo quinquennio, una legislatura per lo sviluppo sostenibile per centrare gli obiettivi prefissati all’Onu.

Ecco, in sintesi, gli obiettivi sostenibili che potrebbero dare slancio allo sviluppo dell'Italia:

1 Sconfiggere la povertà

2 Sconfiggere la fame

3 Buona salute

4 Istruzione di qualità

5 Parità di genere

6 Acqua pulita

7 Energia rinnovabili

8 Buona occupazione

9 Innovazione infrastrutturale

10 Ridurre diseguaglianze

11 Città e comuni sostenibili

12 Utilizzo responsabile delle risorse

13 Lotta cambiamento climatico

14 Utilizzo sostenibile del mare

15 Utilizzo sostenibile della terra

16 Pace e giustizia

17 Partnership per lo sviluppo sostenibile

Istat presenta i dati sulle partecipate del settore pubblico

I dati presentati dall’Istat, relativi all’anno 2015, fanno registrare un segno meno (-2,1%) per ciò che concerne il numero delle aziende interessate da una partecipazione pubblica, ma allo stesso sono aumentate le persone impiegate(+4,3%).

I campi dove l’impegno pubblico è più massiccio riguarda i settori dell’energia, delle infrastrutture e dei servizi avanzati.

I settori con il maggior numero di imprese partecipate attive sono le Attività professionali, scientifiche e tecniche (vi opera il 14,3% delle partecipate e il 3,2% degli addetti) e il settore del Trasporto e magazzinaggio (rispettivamente con il 10,6% e 38,1%).

Le imprese ove sia presente almeno un ente locale (regionale o comunale) sono calate del 12,5% rispetto alla precedente rilevazione che è del 2015. Ovviamente anche le persone impiegate sono calate per circa il 12% (-46.847).

Nonostante nell’opinione pubblica sia presente l’idea di un servizio pubblico perennemente poco produttivo, i dati Istat ci segnalano che le imprese a partecipazione pubblica godono di un livello di produttività, in termini di valore aggiunto per addetto, che è superiore del 50% circa rispetto a quelle senza nessuna presenza pubblica.

Ed ancora da questi numeri emerge che il 76,5% delle controllate pubbliche ha prodotto un utile di esercizio, mentre il restante una perdita. Nel 2015 le perdite delle società a partecipazione pubblica per circa 3 miliardi e 800 milioni di euro (con una flessione di 738 milioni rispetto al 2014) con degli utili per oltre 10 miliardi e 600 milioni di euro (-107 milioni circa rispetto al 2014). Il saldo finale del 2015, rispetto all’anno precedente, evidenzia con un saldo complessivo positivo di circa 6 miliardi e 800 milioni di euro.

Il link al report dell'Istat

Il rischio sismico - Scheda 66

L’Italia è una delle zone più sismiche del Mediterraneo. La gran parte del territorio nazionale è stato, nel corso della storia, interessato da effetti sismici alquanto intensi, soprattutto negli ultimi anni. Fanno eccezione alcune zone delle Alpi centrali e della Pianura Padana, un largo tratto della costa toscana e gran parte della Sardegna e della Puglia. Al contrario, le Alpi orientali, l’Appennino settentrionale, il Gargano, l’Appennino Centro-meridionale, l’Arco calabro e la Sicilia orientale sono le aree, per numerosità e intensità, maggiormente colpite da sismi.

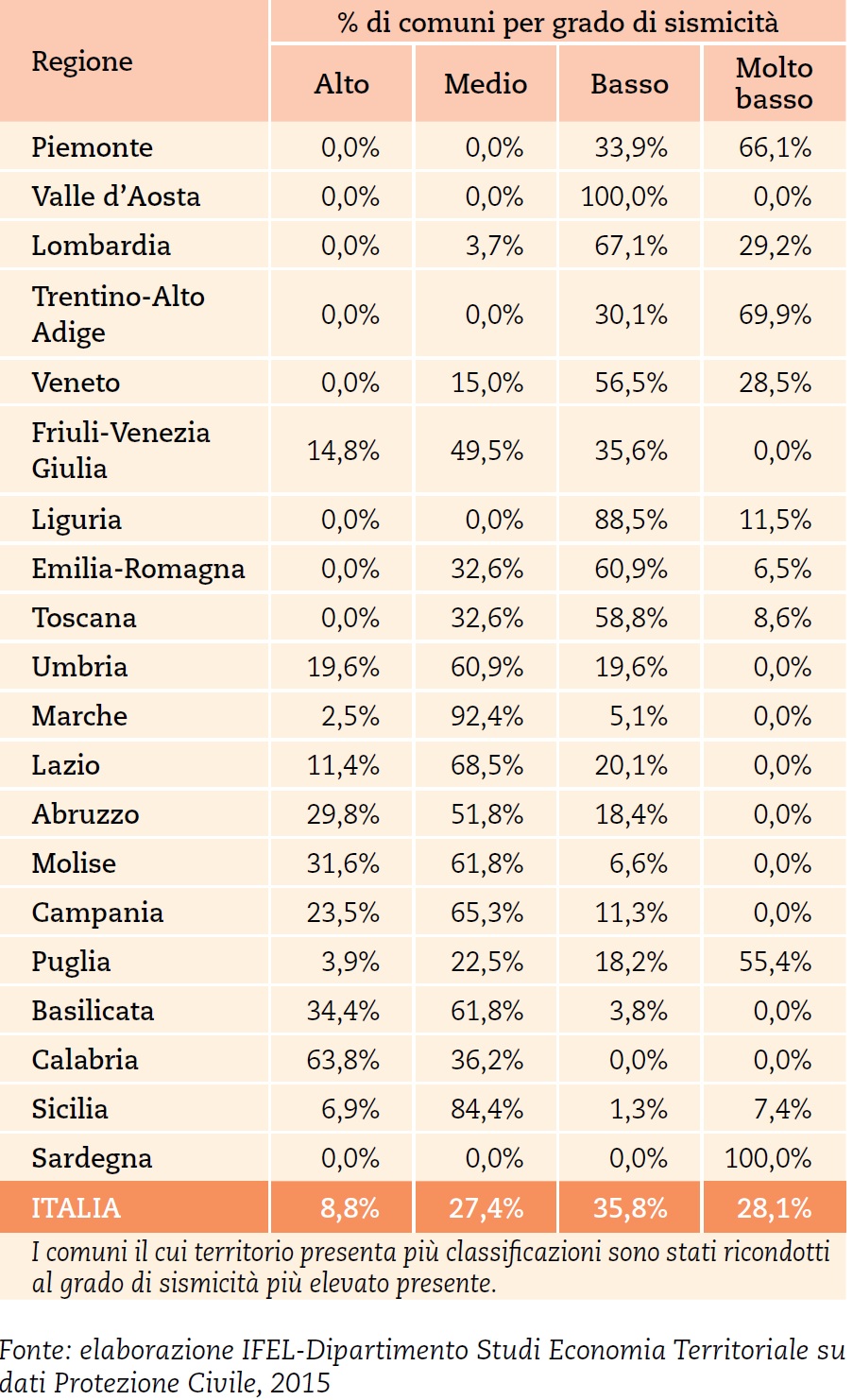

I comuni italiani vengono classificati in quattro classi di rischio in relazione al grado di sismicità: alta, media, bassa e molto bassa . La situazione che ne emerge è piuttosto eterogenea. Il 38,8% dei comuni si trova nella penultima classe, quella con grado di sismicità basso, il restante 28,1% è indicato di grado “molto basso”, il 27,4% ha un grado di sismicità medio e l’8,8% è classificato ad alto grado di sismicità. Anche la distribuzione territoriale è tutt’altro che omogenea. Infatti, tutti i comuni della Calabria risultano a sismicità alta o media; mentre nessun comune della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige, della Liguria e della Sardegna appartiene a tali classi. Rischi di sismicità minori si rilevano soprattutto per i comuni delle regioni settentrionali: oltre il 90% delle realtà locali lombarde, così come poco meno dell’85% di quelle venete si trovano nelle due classi a minor rischio sismico. L’eccezione più evidente è costituita dai comuni del Friuli-Venezia Giulia, per il 64,3% in territorio a rischio medio-alto (Tabella 1).

Tabella 1 Il rischio sismico nei comuni italiani, per regione, 2015.

È nei comuni centro meridionali che il rischio di sismicità aumenta fino al più alto grado. Oltre il 90% dei comuni di Basilicata, Marche, Sicilia e Molise presentano un rischio di sismicità medio o alto, sfiora o supera l’80% dei comuni della Campania, dell’Umbria, del Lazio e dell’Abruzzo. L’unica eccezione al sud, oltre ai già ricordati comuni sardi, è rappresentata dalle realtà territoriali pugliesi, solo un quarto delle quali si trova in una zona a media-alta sismicità.

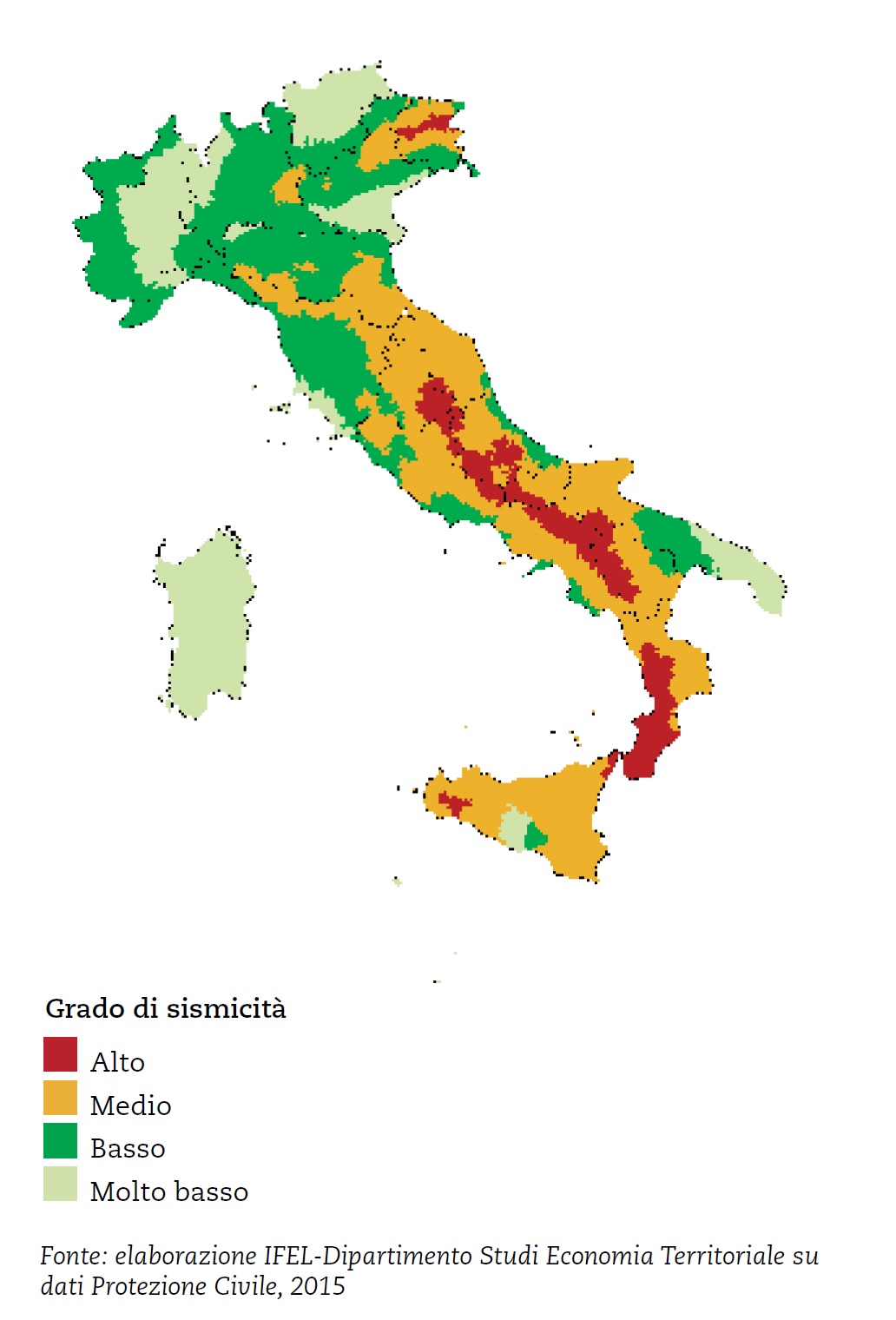

In generale, da un punto di vista cartografico, è nella fascia appenninica centro-meridionale che si rileva il maggiore grado di sismicità e nel dettaglio in Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Sicilia e Calabria sono individuati i comuni a maggior rischio. Nella pianura padana, invece, mediamente, sono localizzati i comuni a minor rischio, così come in buona parte della Toscana, nelle regioni settentrionali, ad eccezione del Friuli-Venezia Giulia, in Puglia ed in Sardegna (Figura 1).

Figura 1 Il rischio sismico nei comuni italiani, 2015.

Il Rapporto GreenItaly 2017 di Unioncamere e Fondazione Symbola

Presentato l’8 Rapporto GreenItaly 2017 curato da Fondazione Symbola e Unioncamere, e promosso in collaborazione con il Conai, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e con il contributo di Ecopneus.

La green economy come fattore di crescita e di sviluppo dell’economia e della competitività italiana; per andare oltre la crisi e guardare al futuro con estrema positività è importante avere una visione di insieme che prediliga azioni di qualità e la bellezza, che indirizzino verso l’utilizzo efficiente di energia e materia e verso tutto ciò che è innovazione.

Una visione nuova che produce investimenti e lavoro e determina coesione sociale, quindi coagulo tra comunità e territorio.

Nel rapporto emerge che, nel mentre si evidenziava la crisi economica, un azienda su quattro investiva sulla green economy;

Nel dettaglio sono 355mila le aziende italiane, il 27,1% del totale, dell’industria e dei servizi che dal 2011 ad oggi hanno investito in tecnologie green per ridurre l’impatto ambientale, risparmiare energia e contenere le emissioni di CO2.

Nel solo comparto manifatturiero il dato sale al 33,8%. Questo tipo di investimento, ovviamente, si traduce in una crescita occupazionale non da poco. Quasi tre milioni le persone occupate nel settore, che corrispondo al 13,1 % degli occupati complessivi. Il volume economico generato è di quasi 200 mld di euro.

Come sempre accade il nord dell’Italia risulta essere è il luogo geografico dove si evidenziano i maggiori successi della green economy; la capofila è la solita Lombardia, con a seguire il Veneto e il Lazio. Ciò non sta a significare che nel centro sud non vi sia il nulla, anzi la presenza è decisamente variegata sull’intero stivale della nostra Italia.

Nel dettaglio le province di Milano e Roma guidano la graduatoria staccando nettamente le altre province italiane grazie alla presenza, rispettivamente, di 22.300 e 20.700 imprese che investono in tecnologie green. In terza, quarta e quinta posizione, con oltre 10.000 imprese eco-investitrici vi troviamo Napoli, Torino e Bari.

Il Rapporto ICity Rate 2017 di FPA

Presentato il rapporto annuale realizzato da FPA per fotografare la situazione delle città italiane nel percorso d’avvicinamento per diventare “smart” (più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, più vivibili); FPA per arrivare alla dimensione di città smart ha individuato e analizzato 15 dimensioni urbane definiscono traguardi per le città (povertà, istruzione, aria e acqua, energia, crescita economica, occupazione, turismo e cultura, ricerca e innovazione, trasformazione digitale e trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e territorio, legalità e sicurezza, governance). Le dimensioni tengono insieme 113 indicatori che, aggregati nell'indice finale ICity index, consentono di stilare la classifica finale tra 106 comuni capoluogo.

Icity Rate 2017 ci dice che se si parli di smartcity, non puoi non parlare di Milano. La città meneghina, infatti, è per il quarto anno consecutivo la più smart d’Italia. Seppur quest’anno il divario si è assottigliato in quanto sono state inserite delle variabili ambientali (vedi qualità dell’aria e consumo del suolo) che la penalizzano. In ogni caso, come si diceva, la posizione di città più smart della penisola è ampiamente garantita dalla presenza di diversi campi come la crescita economica, la mobilità sostenibile, la ricerca/innovazione, la trasformazione digitale e nella gestione del bene comune.

La piazza d’onore spetta a Bologna grazie alle eccellenze nel campo energetico e nella governance, al terzo posto, invece, troviamo Firenze grazie alle politiche culturali, nel campo del turismo sostenibile ed in quello ambientale.

A seguire, in perfetto ordine di classifica, troviamo Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e Modena.

Come si evince nelle prime dieci troviamo città del nord Italia, in particolare scorgiamo la presenaa di un blocco di città emiliano romagnole, a conferma del fatto che in questi territori è da diverso tempo che si portano avanti azioni intelligenti per migliorare la vita delle città.

Tanto per essere chiari, la prima città del centro sud, Cagliari, è al 47 posto dei questa classifica. In coda, ovviamente, troviamo solo città del sud. La coda è composta da queste città: Trapani, Vibo Valentia, Caltanissetta, Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, Catania, Foggia, Benevento.

Da segnalare il diciassettesimo posto della Capitale che arranca sempre in posizioni di rincalzo, avendo la zavorra negativa di diversi campi come la mobilità sostenibile, l’energia, l’occupazione e la governance. Anche se sulla capitale è bene segnalare che ha avuto dei miglioramenti evidenti sulla banda larga.

In allegato la sintesi del Rapporto ICity Rate 2017 con tutte le tabelle