Amministratore IFEL2

Avendo a mente la diversa evoluzione dei disposti nazionali per i differenti comparti pubblici e privati, si può rivolgere l’analisi alle retribuzioni di fatto . Per passare dalle retribuzioni contrattuali a quelle di fatto occorre aggiungere i benefici della contrattazione di secondo livello. Ovvero, laddove le retribuzioni contrattuali sono misurate come indici, che registrano solo l’effetto dei rinnovi di CCNL, l’analisi delle retribuzioni di fatto fa riferimento a quanto percepito in busta paga, tenendo conto pertanto di tutti gli effetti della contrattazione di secondo livello.

L’analisi avviene in tal caso con riferimento ai dati fino al 2014, sussistendo un naturale sfasamento tra l’aggiornamento dei dati contrattuali e i dati di fatto; alla dinamica contrattuale ad oggi disponibile fino a dicembre 2015 si accompagna l’aggiornamento delle fonti sulle retribuzioni di fatto che attiene l’annualità 2014. Per uniformità espositiva i dati del presente paragrafo e dei successivi fanno riferimento al complesso dei comuni cui si applica il CCNL delle regioni e delle autonomie locali .

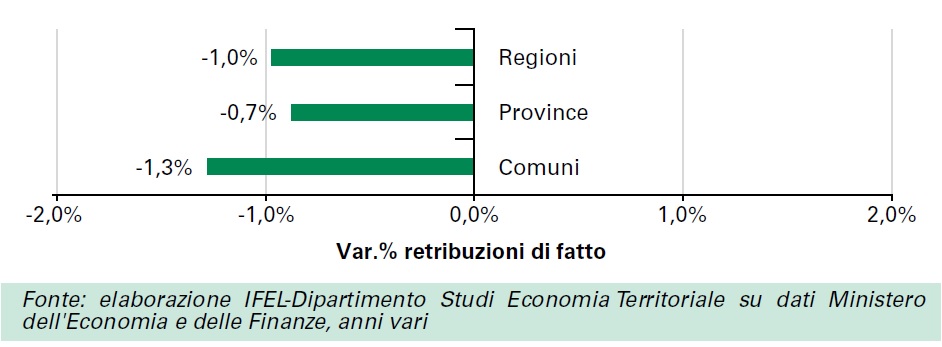

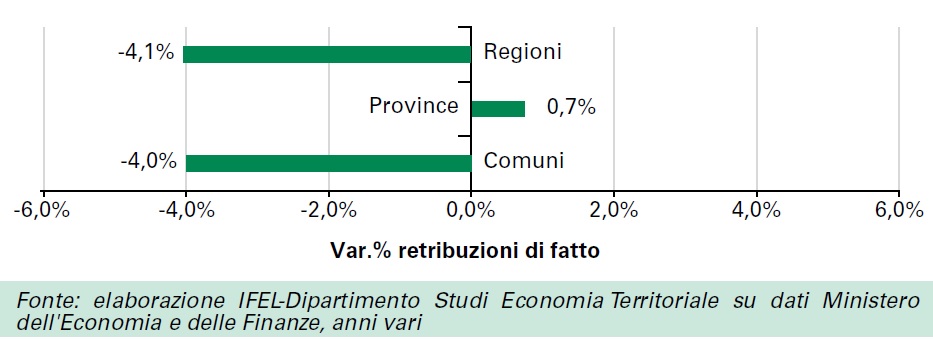

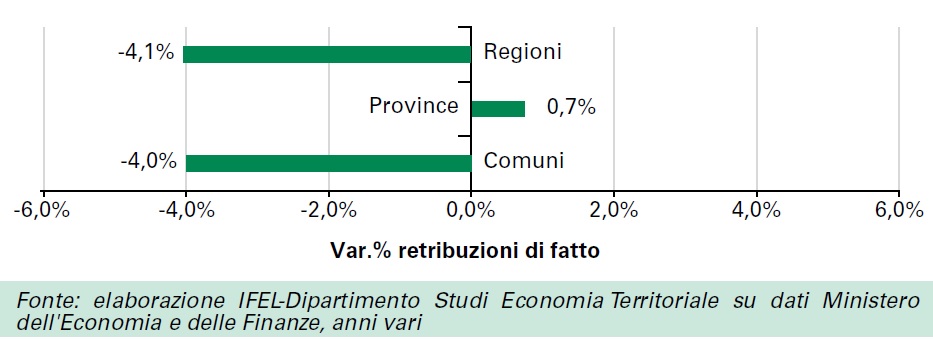

Le Figure 1, 2 e 3 presentano - rispettivamente per la non dirigenza, per la dirigenza e per il loro aggregato - la dinamica delle retribuzioni di fatto nel periodo 2011/2014

Figura 1 - La retribuzioni di fatto del personale non dirigente comunale, provinciale, regionale, variazioni percentuali 2011/2014.

Figura 2 - La retribuzioni di fatto del personale dirigente comunale, provinciale, regionale, variazioni percentuali 2011/2014.

Figura 3 - La retribuzioni di fatto del personale comunale, provinciale, regionale, variazioni percentuali 2011/2014.

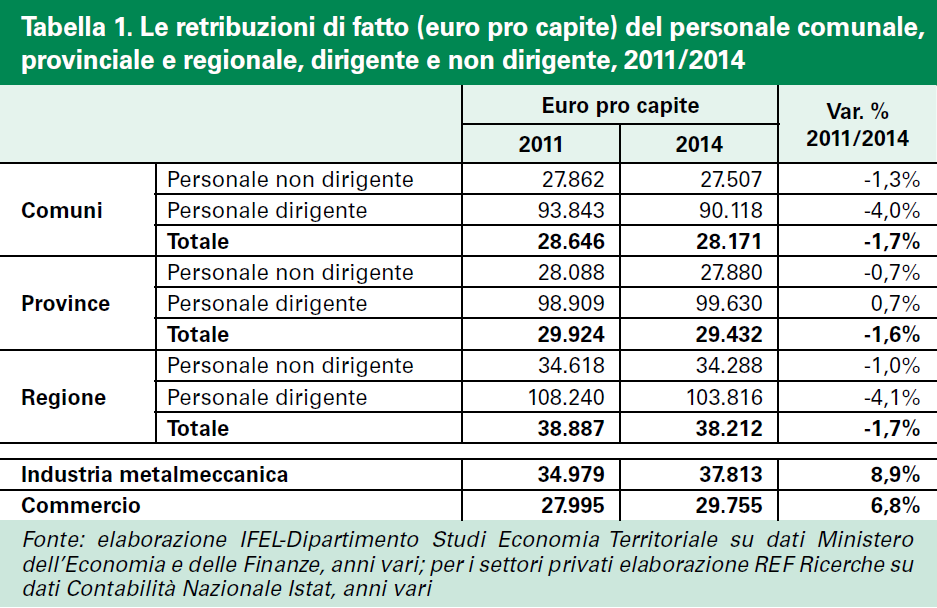

I dati sottostanti i grafici vengono altresì riepilogati in Tabella 1 affiancando ad essi anche i dati di due settori privati: il commercio e l’industria metalmeccanica.

Ancora una volta è evidente l’effetto delle disposizioni limitative sulla spesa del pubblico impiego, con una dinamica 2011/2014 dei sotto-comparti delle autonomie territoriali che per il complesso del personale risulta negativa e che mostra un disallineamento tra comparto pubblico e i principali settori privati.

Nello specifico il protrarsi del blocco ha creato una dinamica 2011/2014 negativa nel pubblico a cui si contrappone una dinamica del tutto positiva nei settori privati. Da un lato, infatti, i settori privati evidenziano crescite fra il 6% e il 9%, mentre i sotto-comparti delle autonomie territoriali come comuni, province e regioni scontano in termini di retribuzione pro capite, sempre dal 2011 al 2014, tassi negativi attorno al -2%, con cali del -4% in corrispondenza della dirigenza.

Concentrandosi poi sui singoli dati del pubblico, si evidenzia come il mondo comunale sconti tassi di variazione complessiva allineati con regioni e province, con una riduzione tuttavia più marcata rispetto alle medesime in termini di retribuzioni del personale non dirigente (-1,3% rispetto al -0,7% per le province e al -1% per le regioni).

“Innovazione, sistemi urbani e crescita regionale. Nuovi percorsi di sviluppo oltre la crisi”. Sono questi i temi al centro della XXXVIII Conferenza dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali in programma dal 20 al 22 settembre a Cagliari.

La lunga crisi economica che ha segnato l’ultimo decennio ha avuto conseguenze gravi e diversificate tra regioni, territori e aree urbane, sulle quali hanno inciso i costi generati dal processo di globalizzazione e dalla incompleta integrazione economica. L’obiettivo della XXXVIII Conferenza AISRe è di stimolare e orientare la ricerca scientifica nell’ambito delle Scienze Regionali verso l’analisi dei fattori – locali ma anche globali – rivolti a condizionare il processo di sviluppo regionale dopo la crisi.

Nell’ambito del fitto programma di interventi, IFEL partecipa presentando due lavori:

- Giovedì 21 settembre 11.30-13.30 Sessione “The fiscal behaviour of Municipal governments: territorial and political trends in the face of the new public finance regulations”

IN AND OUT OF MUNICIPAL UNIONS: THE EFFICIENCY OF ITALIAN MUNICIPALITIES

Quintiliani Fabio, Tortorella Walter, Marinuzzi Giorgia, Ivaldi Giorgio

- Venerdì 22 settembre 09.00-11.00 Sessione “Il futuro delle politiche di coesione nell'Europa post Brexit”

COHESION POLICIES AND FACTOR ACCUMULATION IN THE ITALIAN REGIONS (1994-2013)

Destefanis Sergio, Coppola Gianluigi, Tortorella Walter, Marinuzzi Giorgia

Sul sito dell'associazione è disponibile il PROGRAMMA COMPLETO della Conferenza.

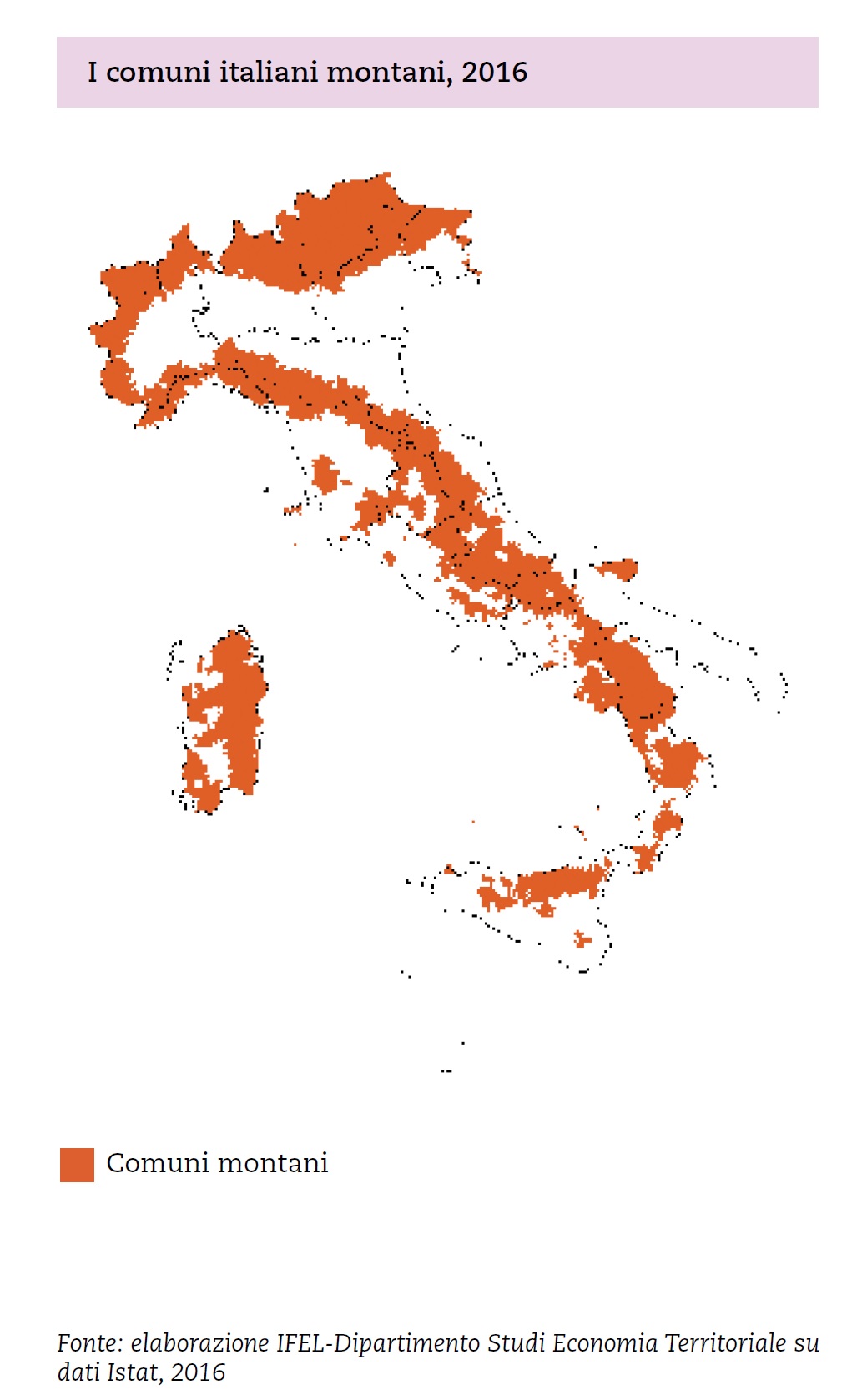

I comuni montani nel nostro Paese rappresentano il 43,4% del totale delle amministrazioni comunali. I territori comunali montani sono distribuiti sull’arco alpino e lungo tutta la dorsale appenninica, dal nord al sud, inclusa la Sicilia, nell’area dei monti Peloritani e Nebrodi. Elevata è la presenza di comuni montani in Sardegna dove gran parte del territorio ha carattere montuoso (Fig. 1).

Figura 1

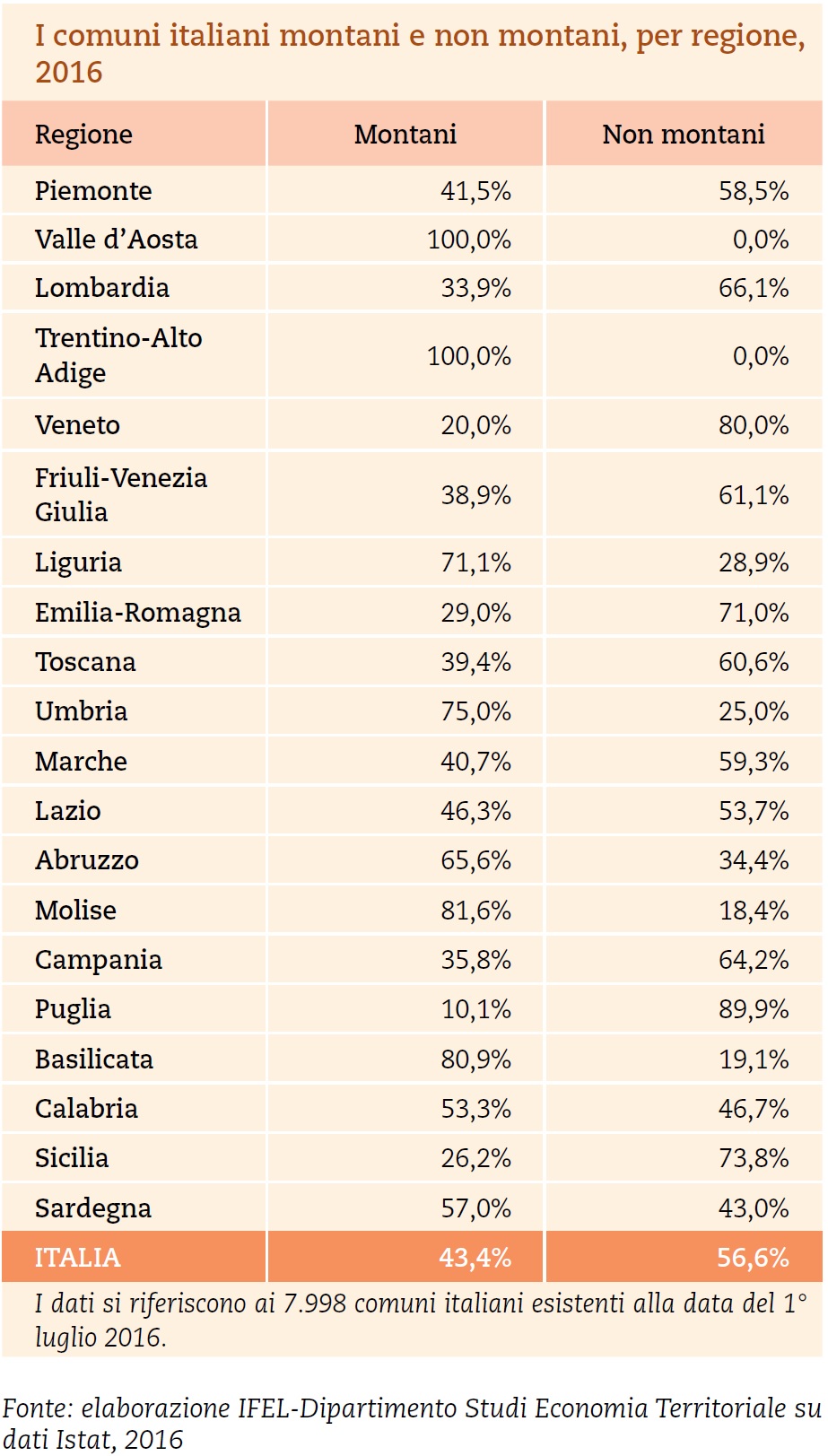

La percentuale maggiore di comuni montani, rispetto alla totalità delle realtà amministrative regionali, si riscontra in Trentino Alto Adige e in Val d’Aosta, le cui amministrazioni sono montane per la loro totalità (100%); al contrario la presenza più contenuta si ha in Veneto con il 20%. Segue, nel nord del Paese, la Liguria con il 71,1 % (Tab. 1).

Nell’Italia centrale la percentuale più alta di comuni montani invece, si ha in Abruzzo (65,6%) e nel Lazio (46,3%).

Nel sud del Paese, la maggior evidenza di comuni montani è riscontrabile in Abruzzo (81,6%) e in Basilicata (80,9%) mentre la più bassa si rileva in Puglia dove i comuni montani costituiscono appena il 10,1% del totale regionale.

L'articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 ha previsto, in favore dei comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1, di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, contributi erariali, soggetti a rendicontazione, a fronte delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di opere pubbliche.

Il decreto del Ministero dell'Interno del 21 luglio 2017 approva il modello di certificazione informatizzato con il quale i comuni devono inoltrare la richiesta di contributo a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva di cui sopra.

La richiesta del contributo da parte dei comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 dovrà essere inviata al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati"), a decorrere dall'11 agosto 2017 e fino alle ore 24:00 del 15 settembre 2017.

Qualora l'entità delle richieste pervenute fosse superiore all’ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione sarà effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio. Tali informazioni saranno desunte dalla BDAP. Nel caso dei comuni coinvolti dagli eventi sismici 2016 e 2017, tali informazioni saranno invece desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

Nell'area riservata Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati"), è stata aggiunta una sezione applicativa dedicata alla gestione della certificazione, tramite la quale effettuare il download della modulistica in formato PDF. In tale sezione si possono consultare le F.A.Q. per la soluzione di eventuali problematiche nonché la guida utente per la trasmissione delle certificazioni.

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all'indirizzo mail o contattando il n. tel. 06/46548156 – 06/46548369 – 06/46548190.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com100817.html

Il tasso di natalità nelle amministrazioni italiane registra un indice negativo nelle regioni del sud con livelli inferiori a quelli rilevati mediamente a livello nazionale. Rappresentano un’eccezione i comuni campani e siciliani rispettivamente con 8,72 e 8,53 nati per 1.000 abitanti. Nei territori comunali delle regioni settentrionali si rilevano invece indici superiori alla media nazionale per il 50% delle realtà considerate.

Nei comuni del Trentino-Alto Adige si registra il tasso di natalità più elevato del Paese (9,61 nati per 1.000 abitanti), seguiti da quelli della Lombardia (8,41 nati per 1.000 abitanti), ed Emilia-Romagna (8,05 nati per 1.000 abitanti). Tuttavia, il valore più contenuto del Paese (6,90 nati per 1.000 abitanti), si riscontra nelle realtà amministrative della Liguria.

Tra i comuni localizzati nelle regioni centrali si osservano tassi inferiori alla media nazionale, fatta eccezione per il Lazio, dove il tasso di natalità è pari a 8,19 nati ogni 1.000 abitanti (Tabella 1).

Lo scarto registrato tra il tasso di natalità e quello di mortalità nelle realtà amministrative, evidenzia come nelle regioni del sud si trovino le variazioni negative più evidenti, ad eccezione di quelle campane (-0,99 nati per 1.000 abitanti).

Anche i territori comunali del nord presentano uno scarto di periodo negativo che, tuttavia risulta sempre inferiore rispetto a quello nazionale, con la sola eccezione dei comuni localizzati in Trentino Alto Adige (-0,72 per ogni1.000 abitanti).

I comuni del centro Italia presentano anch’essi uno scarto di periodo negativo, ma non superiore a quello nazionale.

Analizzando invece il tasso di mortalità nazionale i comuni liguri registrano il valore assoluto più elevato, pari a 13,62 decessi ogni 1.000 abitanti. A differenza del tasso di natalità, per il valore del tasso di mortalità non si nota una chiara correlazione con l’area geografica di appartenenza del comune. Infatti, la presenza di tassi di mortalità superiori alla media nazionale si registra al nord, nelle amministrazioni piemontesi (12,28), friulane (12,12); al centro, nei comuni umbri (12,13), toscani (12,11) e marchigiani (11,79); al sud, nelle realtà molisane (12,45), abruzzesi (11,58) e lucane (11,18).

Lo stesso discorso può essere fatto per le realtà territoriali che presentano tassi di mortalità più contenuti. Il primato spetta ai comuni del Trentino-Alto Adige con 8,88 decessi ogni 1.000 abitanti, seguiti dalle realtà pugliesi e campane che presentano, rispettivamente, tassi pari a 9,69 e 9,71.